‘경무대에서 열리던 국무회의가 이제는 서울지법 대법정에서 열린다.’ 고위 인사들이 모두 법정에 감금된 상태를 보는 언론의 시선은 그러했다. 이른바 2차 국무회의.

송인상 재무를 수석으로 여덟 장관이 출석했다. 이들은 모두 전 같으면 이 박사가 앉았을 좌석에 자리 잡은 재판장 앞에 한 줄로 국궁하고 서서 재판장의 말이 떨어지면 송은 긴 허리를 한 번 굽신해 보였다. 그들 고위 관료들의 운신책이 엿보였던 대목이다.

‘7월 재판’이 점차 본격화됨에 따라 법원이 갚아야 할 너무나 중요한 법률적 해석 문제가 대두했다. 선거법을 어긴 자들에 대한 공소 시효 완료 문제가 바로 그것이다. ‘대통령·부통령 선거법’에 명시돼 있는 공소 시효 완성범죄를 완료한 날로부터 가산돼야 한다는 변호인 측 주장이 파문을 던지게 된 것이다.

곧 ‘민의원-참의원 선거법’에는 “선거일로부터 3개월로 공소 시효가 완성된다”고 돼 있으나 ‘대통령-부통령 선거법’에는 “본 장에 규정한 죄의 시효는 3개월을 경과함으로써 완성된다고 돼 있기 때문에 시효는 범죄 행위의 종료한 때로부터 진행한다”는 형사소송법 규정(252조)에 따라 범죄가 끝난 때로부터 공소 시효를 가산해야 옳다는 것이 변호인 측의 해석이었다.

그러나 검찰은 먼저 제정된 ‘대통령-부통령 선거법’의 이 같은 미비 점검을 시정키 위해 후일에 제정된 ‘민의원-참의원 선거법’에는 “선거일 후”라고 명시돼 있으며, 이러한 입법 취지로 보아 공소 시효가 경과됐다는 해석은 잘못된 것이라고 반박했다. ‘혁명입법’을 마련하지 못한 ‘혁명법정’의 고민이 드디어 싹트기 시작한 셈이었다.

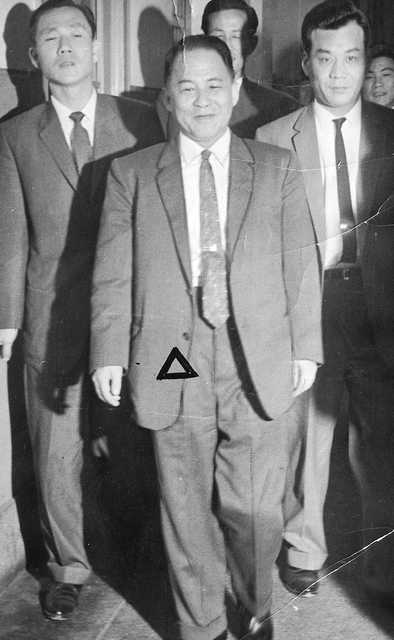

법조계에 큰 파문을 던진 ‘면소론’도 빈 독에 돌멩이 떨어뜨렸을 때처럼, 이날 따라 한산한 혁명법정에서 공허하게 메아리쳤을 뿐이었다. 문제의 사나이 ‘박 피고’도 잡범들 틈에 끼어 재판부 앞에 머리를 수그리고 진술을 시작했다. 점차 열을 띠기 시작한 그의 진술은 이 박사를 위해 선거 운동을 하게 된 동기에 이르러 ”미국 허티 장관의 구라파 중심 정책을 극동으로 돌릴 수 있는 인물이 이 박사밖에 없다고 생각했기 때문이었다”는 등 ‘탈산’했던 것이다. 방청석에는 박 피고의 부하였던 사람도 몇 명 끼어있었으나 그들의 표정도 어처구니없어 보였다.

야구 투수였다고 취미를 자랑한 그는 農銀 총재가 된 후 농은에서 영어 독해하는 사람이 200명으로 늘어났다고 지절댔고, 선거 운동이 “나의 출세가 아니라 농은의 발전을 위해 부득이했다”는 괴상한 변명도 했다. 최후 진술에서 제법 ‘금융의 중립’을 역설하다가 얘기가 자식에 미치자 “아비가 부정 선거 원흉이 된 것을 자식에게 보이고 싶지 않았다”고 흐느껴 울면서 잡범 틈에 돌아가야 했다.

그는 어쩌면 선거 부정의 원흉급 잡범과도 같았다. 그에 의해 공소시효 완성론이 대두된 것은 ‘7월 재판’의 또 하나 역사적 사실로 새겨지게 됐다.

궁상을 떨면서도 명구는 내뱉는다. 그 명구엔 그럴싸한 서두도 붙는다. 서두가 너무 멋져서 재판장의 핀잔을 사기도 한다. 그 중 몇 가지―.

한희석이 다른 피고와 다른 진술을 약간 비쳤다. 재판장이 따지고 들었다. 당황한 한, “모른다던 사람들 입장이 거북할까봐서….” 이 때 재판장 핀잔, “사실이나 말해.” “네, 다른 사람들 말을 종합해 말씀드리면….” 또 핀잔 “네 얘기나 해.” 한 번 더 피고들의 말이 엇갈린다.

대중 잡을 수 없는 말이 계속되자 불쑥 손을 든 박원만. “에-이 일을 사리로 판단해 보더라도…” “판단은 재판부서 하는 거야.” 재판장의 일갈. “네에 알고 있습니다.” 이래서 재판 기록은 명구로 채워져 간다.

이 와중에 名口家 답지 않은 궁상을 피운다. 정기섭은 수갑 밑 손목의 때만을 밀고 있다. 손목에는 빨갛게 수갑 자국이 나있다. 그리고 까만 실때가 밀려난다. 원흉들의 附錄처럼 나와 있는 이강학은 연방 굽실댄다. 굽실대며 재판장 질문에 대답하고는 얼른 자기가 금방 부른 이름의 주인공들 표정을 살핀다. 한희석은 수갑이 역겨운 듯 풀려있는 쪽 수갑을 두 손으로 맞잡아 입을 악물고 잡아다려 본다. 그리고는 물끄러미 수갑을 들여다본다. 수갑은 어디서 주워 온 것인지 그들의 마음속처럼 새까맣게 녹이 슬었다.

장병욱 <한국일보> 편집위원

번역 제공

번역 제공