서양인은 서예를 어떤 눈으로 볼까. 검은 먹은 입을 다물고 하얀 종이는 대꾸가 없는데, 한자의 글꼴은 더구나 어렵고 까다롭다. 하여 ‘타임머신’과 ‘투명인간’으로 알려진 영국의 소설가 H. G. 웰스는 엉뚱하게도 “한문의 난삽함이 중국의 쇠퇴 원인”이라고 진단했다. 프랑스 문인 장 콕토의 소감은 더 우습다. 중국의 옛 그림에 씌어있는 한자를 보고나서 그는 갸우뚱했다. “손발을 버둥거리는 듯, 처참한 움직임이 비극적이다.” 글씨가 비극적이라니, 그의 눈에 글자 뜻보다 꿈틀거리는 겉모양이 먼저 들어온 까닭이다.

서체를 조형으로 생각하면 어떨까

서예는 또한 사변적이다. 침묵하는 먹과 대답 없는 여백이 요령부득의 관념적 유희로 여겨진다. 여기서 아이디어를 바꿔보자. 서체를 조형으로 생각하면 어떨까. 읽는 게 아니라 보자는 말이다. 느낌부터 확 달라진다. 변화무쌍한 붓놀림은 한문에 어두운 이를 감각적 전이로 유도한다. 미술은 무엇보다 시각예술 아닌가. 눈에 호소하는 장르가 미술이다. 콘텐츠의 내용이나 맥락을 몰라도 감상은 제가끔 가능하다. 한문 서예에서 비명을 듣는 서구인의 감상은 무얼 시사해주는가. 한자는 태생부터 상형문자다. 서체의 특이한 조형성에서 뜻은 미뤄두고 의태와 의성을 연상해낸 셈이다.

그들 관점에서 서예를 보자. 짐승 털을 재료로 한 동양의 부드러운 붓이 우선 신비롭다. 붓이 글씨를 더듬어 나갈 때 종이 위에 남는 흔적은 더욱 오묘하다. 엄청 빠른 속도로 붓을 놀려보라. 붓털이 갈라진 틈은 종이 위에 가느다란 여백을 남긴다. 이 날아갈 듯한 여백은 어떤 이에게 소리 없는 아우성이 될지 모른다. 그밖에 먹은 진하거나 옅다. 굵거나 가늘고, 마르거나 축축하고, 칼칼하거나 텁텁하다. 오로지 검은 먹으로 다채하고 다단한 변화가 연출된다. 서예가 서구 미술가의 눈에 경이로운 조형적 먹거리가 된 것은 엄연한 사실이다. 피카소가 잔뜩 부러운 눈으로 털어놓은 적이 있다. “나도 저들처럼 그림을 그리지 않고 쓰고 싶다.”

자, 이쯤에서 떠오르는 조선의 셀럽이 한 사람 있다. 전문가들은 일부러 멋을 부려 소개한다. “세상에 추사를 모르는 사람이 없지만, 추사를 아는 사람도 없다.” 추사가 도대체 누구이기에 이런 모순어법이 횡행하는가. 그가 ‘김정희’라는 사실은 초등교육을 마친 이라면 누구나 안다. 하여도 추사의 학문이나 예술에 대해 아는 바를 말해보라면, 고등교육을 받은 이라도 우물쭈물하기 십상이다. 추사를 꾸미는 한 마디의 매김말은 과연 무엇이 될까.

'학예 일치의 경지' 추사 김정희

추사 붓글씨의 동력은 '문장의 향기'와 '독서의 기운'

형태적 아름다움에 담긴 아찔한 유혹과 황홀이 추사 서예에 중독되는 요소다

성균관 대사성과 병조참판이라는 벼슬을 들먹이면 참으로 멋쩍다. 그렇다면 학자인가 예술가인가, 서예가인가 화가인가. 두남둘 일이 아니므로 망설일 필요가 전혀 없다. 추사는 그 모두 다이다. 국립중앙박물관이 김정희 서거 150주년 기획전을 열면서 당시 붙인 전시 제목을 상기하면 퍼뜩 감이 온다. 그게 ‘학예(學藝)일치의 경지’였다. 학문과 예술을 아우르는 조선의 거목은 다짜고짜 김정희를 지칭하는 말이다.

추사가 세상을 떠난 이듬해, 평생의 벗이던 영의정 권돈인이 그를 기리는 글을 썼다. 그 중에 한 대목이 이렇다. ‘선생의 신묘한 능력은 넓고도 깊어서 보통 사람의 지식으로는 가장자리조차 엿볼 수 없다. 화려한 문장이나 현란한 글로 선생을 그려본들 큰 솥 안에서 고기 한 점을 먹는 것과 같으니, 선생 도(道)의 참맛을 알지는 못한다.’ 그럴지언정 한 점이라도 기어코 맛보겠다고 덤비는 이에게 권할 것이 있다면 그것은 단연코 추사의 글씨일 테다.

시각적 쾌감을 자아내는, 볼수록 기막히는 김정희

회화와 서예가 맞짱을 뜬다 치자, 안목 있는 심판은 ‘그림보다 글씨가 윗길’이라고 편든다. 덧붙이기를 ‘눈에 보기는 구상인데, 마음에 새기기는 추상인 것이 붓글씨’라고 풀이한다. 추사의 붓글씨를 뜯어보면 이 말에 고개를 끄덕일 수밖에 없다. 참말이지 볼수록 기막히다. 그의 글씨는 형태가 있는 구상으로써 시각적 쾌감을 자아낸다. 글씨에서 그림을 떠올려주며 두 벌 몫을 하는 게 추사의 서예다. 그 쾌감은 추사의 디자인 감각에서 비롯된다.

추사가 쓴 ‘竹爐之室(죽로지실)’을 감상하자. 뜻풀이하면 ‘대나무 화로가 놓인 방’이다. 곧 ‘차 마시는 곳’이라는 얘기다. 친구의 다실에 추사가 붙여준 이 글씨는 한 잔의 차, 그 따듯한 온기가 김처럼 피어오르는 그림이다. 뜯어볼수록 생김새가 신기하고 기막히다. 대나무(竹)는 곧고 비틀린 획을 섞어 썼는데, 비틀린 마디는 움직임이 느껴지고 곧은 마디는 잎이 덮인 느낌이다. 다음 글자, 화로(爐)는 희한하다. 밑바닥에 깔아놓은 자리 위에 다리굽이 네 개가 보이게끔 글씨를 구성했고, 화로 속에는 작은 불씨(火)가 살아있어 반짝인다. 지(之) 자는 되우 상큼하다. 향기로운 훈김이 몽실몽실한 모습이다. 실(室)에서 이 찻집의 모양새가 비로소 또렷해진다. 찻주전자가 놓여있는 방이 금세 떠오르게 짜 맞춘 글씨다.

추사의 천재성은 주절거릴 여지가 없다. 그의 글씨는 그림이 못 따라갈 정도다. ‘죽로지실’은 예서로 썼지만 전서의 이미지가 겹쳐, 서툴게 보이는 글꼴이 가진 교묘한 맛을 한껏 뽐낸다. 어떤 글씨든 추사의 획을 따라가면 디자인에서 말하는 이른바 ‘형태조화’의 영기(靈氣)가 눈에 밟힌다. 형태적 아름다움에 담긴 아찔한 유혹과 황홀이 추사의 서예에 중독되는 요소다.

추사에게 형태는 장식이 아니라 구조다. 단순히 눈을 호리는 장식이 아니라 내면화된 이념의 구조에서 완정(完整)한 형태가 나왔다. 추사 붓글씨의 동력은 ‘문자향(文字香) 서권기(書卷氣)’다. 너무도 번하다시피 ‘문장의 향기’와 ‘독서의 기운’이다. 추사의 디자인적 감각인들 별다르겠는가. 결국 아름다움을 독해하는 능력, 즉 책을 읽고 또 읽고, 생각에 깊이를 더하고 또 더하고 하는 과정에서 천재성이 서서히 발휘됐을 것이다. 추사는 칠십 평생을 살면서 벼루 열 개를 밑창 냈고, 붓 천 자루를 몽당붓으로 만든 사람이다. 그의 선배인 다산 정약용이 유배 시절 저술에 몰두하느라 과골삼천(踝骨三穿), 즉 ‘꿇어앉은 복사뼈가 세 번 뚫렸다’는 전설을 남겼는데, 그에 맞먹는 분골쇄신이 저 유명한 ‘추사체’를 만들었다.

그의 글씨 중에 가로 2미터가 넘는 압도적 명품은 ‘山崇海深(산숭해심)’이다. 예서로 분류되면서도 행서와 전서의 분위기를 끌어들인 추사체의 괴이함이 고스란히 남은 글씨다. ‘산은 높고 바다는 깊다.’ 마치 추사의 학예를 압축한 듯한 게송인데, 어떤 이는 ‘글씨에서 귀기(鬼氣)가 느껴진다’고 했고, 또 다른 이는 ‘졸(拙)한 맛보다 괴(怪)한 맛이 강하다’고 평했다. 떡 벌어진 산의 강고함과 밑바닥이 일렁이는 바다의 깊숙함이 눈앞에 펼쳐지는 듯한 일류전, 그것이 이 글씨에서 느껴지는 감동이 아닐까.

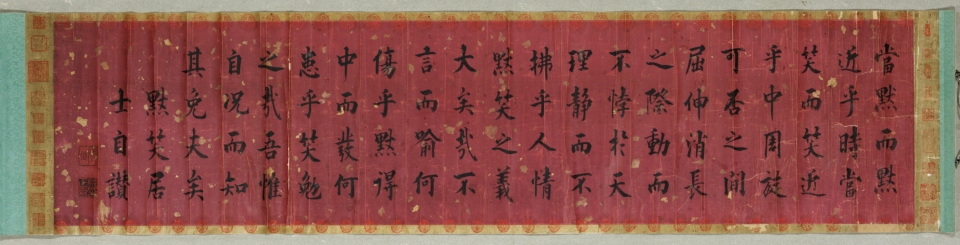

이들 작품과 다른 노선을 걷고 있는 것도 물론 숱하다. 지금 볼 ‘묵소거사자찬(默笑居士自讚)’이 맞춤한 예다. 얼마나 반듯한가. 정갈하기 그지없다. 경건함마저 감도는 추사 해서체의 전범이다. 그의 해서는 남은 작품이 드물어 더욱 귀하다. 붉은 바탕의 냉금지에 행간과 자간을 맞추려고 줄을 친 뒤 단정하게 써내려갔다. 붓을 든 생전의 추사 모습이 그 붉은 마음과 함께 떠오를 것 같다. 그의 작품 ‘반야심경’이 같은 해서체이면서도 각이 지고 힘이 서린 것에 비해 이 작품은 우아하고 방정하면서 부드러운 필치가 눈에 든다. 뵐 듯 말 듯 운치 있는 흘림기가 녹아들어간 덕분에 뾰족한 골기보다 유연한 멋짐이 전면을 감싸고 있는 글씨다.

내용은 좀 좋은가. ‘침묵해야 할 때 침묵하는 것은 시중(時中)에 가까운 것이요, 웃어야 할 때 웃는 것은 중용(中庸)에 가까운 것이다.’ 요약하면 뜻이 그러하다. 이 글귀는 추사의 자작이 아니다. 지음이었던 문신 김유근이 지은 글을 추사가 옮겨 적은 것이다. 글의 내용은 가장 아름다운 형식을 얻을 때 빛난다. ‘추사체’를 한 마디로 줄여 말하노니, ‘속이 겉이요, 겉이 속’ 아니고 달리 무엇이겠는가.

눈 밝은 서양의 화가는 붓글씨의 조화(造化)에서 감을 잡는다. 때로는 부드럽고 때로는 거친 듯 솟구치고 이지러지는 천변만화의 조형세계는 서양 눈에 신천지가 아닐 수 없다. 추사의 붓질을 찬찬히 따라가 보라. 붓끝에서 묵향이 번진다. 글씨 속에서 차 한 잔이 익어갈 무렵, 번뇌는 멈추고 망상은 오간 데 없이 사라진다.

손철주 미술평론가

국민일보 기자, 학고재 주간 등을 지냈다. 교양미술서 베스트셀러 『그림 아는 만큼 보인다』의 저자다.

번역 제공

번역 제공